高橋 龍三郎

2018年度は早稲田大学の特別研究期間制度の適用を受けて、英国に一年間滞在することになった。イーストアングリア大学センズベリー日本文化芸術研究所に受け入れをお願いし、サイモン・ケーナ―所長のご厚意により、客員研究員(Professional Academic Associetes)として、ここに籍を置きながら研究活動をすることになった。

本年度は研究の開始期として、以下の点について研究を実施した。

- 日本および世界的なゲノム研究の理論と実例を収集し、先史時代のDNA解析の具体例について文献を中心に研究した。日本では国立遺伝学研究所の斎藤成也教授らの研究成果や国立科学博物館の篠田謙一教授らの成果等を研究した。また伊川津貝塚人骨の分析による分担研究者の太田博樹准教授の研究成果を研究した。縄文人の起源問題、縄文人と日本人の系譜的関係などに論点が集約されるようだが、その可能性の範囲は実に広く、特定地域内の分析でも重要な成果を生み出すことを把握できた。

英国におけるDNA分析に実例について研究した。英国において、大きな衝撃をもって迎えられたのは、ストンヘンジを構築した新石器時代の人々が、後続のビーカー土器文化(青銅器時代)の人々によって駆逐されたか、とってかわられたことがDNA解析で解明されたことである。もちろん、考古学サイドから異論がないわけではないが、歴史認識の上で大きな方向性が示されたことは確かである。 - 人骨資料に基づくDNA解析、食性分析が実施できるように、千葉県市原市教育委員会の許諾を受け、資料を収蔵する聖マリアンナ大学医学部(平田和明教授)に依頼し、資料の分析に向けた準備を整えた。

- ゲノム解析と同様に、国際的な舞台で縄文社会の変動の議論を推し進めるために、2019年1月11日~12日までケンブリッジ大学セルウィン・カレッジで国際シンポジウム(Jomon in Transition)を開催した。イーストアングリア大学、ケンブリッジ大学、国際教養大学、早稲田大学が共同で開催したものであるが、5か国(英、米、ノルウェー、ドイツ、日本)から総勢20名の研究者が研究成果を発表した。高橋は”Archaeological indicators for the emergence of clan system in the Late Jomon period”と題して、本研究課題に即して研究発表した。

- 縄文土器から社会を探る上で、土器や土偶、土製品の製作技術は大変重要な意味を持つ。文様や器形と突起物、特別な図柄が何を意味するかは、製作者の性格と社会的位置づけを推し量る上で重要な観察視点となる。2018年夏季に開催された東京国立博物館の『特別展「縄文―1万年の美の鼓動」』と11月にパリ日本文化館で開催された”Jômon – Naissance de l’art dans le Japon préhistorique”で展示された土器、土製品の観察を行った。

- パリの人類博物館とケ・ブランリイ博物館に出向いて、メラネシアとオセアニアを中心とした物質文化の展示物を視察した。メラネシアの木像、木彫技術とオセアニアのそれらでは技術的熟練度において明確な差異があり、氏族レベルの社会で製作された製品と、首長制社会における工芸的作品の違いを視覚的に理解することができた。

- 千葉市内遺跡から出土した縄文後期の土偶資料の蛍光X線分析を実施した。加曽利貝塚や内野第1遺跡等の資料について、英国ケンブリッジ大学のLiliana Janik先生に分析を依頼したものである。その成果は、上記2の国際シンポジウムで発表された。

- 9月初旬に一時帰国し、千葉市教育委員会との連携のもと、千葉市埋蔵文財センターが実施する加曽利貝塚の測量調査、発掘調査に臨み、後期集落および大型住居の実態について専門家からの聞き取り調査により把握した。また中期貝塚と後期貝塚の差異にについて専門家から聞き取り調査を実施した。同時に千葉県下で明らかになった後期集落の検討と、人骨集積、大型住居の集成を行い、この時期の考古学的特質について検討した。また分担者の分析に必要な情報を収集した。

- 研究の統括を図り研究の進捗状況を一般に公開するためにホームぺージをを立ち上げた。「共同研究の趣旨」、「研究代表者、研究分担者のプロフィル」、「2018年度研究実績」、「今後の研究計画」、「研究業績」などを掲載し、当該研究を広く理解してもらい協力をえるために公開した。

太田 博樹

千葉県市川市の祇園原貝塚遺跡および西広貝塚遺跡から出土した縄文後期の人骨(21検体、側頭骨岩様部)からのDNA抽出・精製をおこない、うち17試料について次世代シークエンサ(NGS)ライブラリを作成しました。これらについてIllumina 社MiSeqによるプレリミナリなsequencingをおこないました。その結果、最大で38.3%の内在DNA率を得ています。

米田 穣

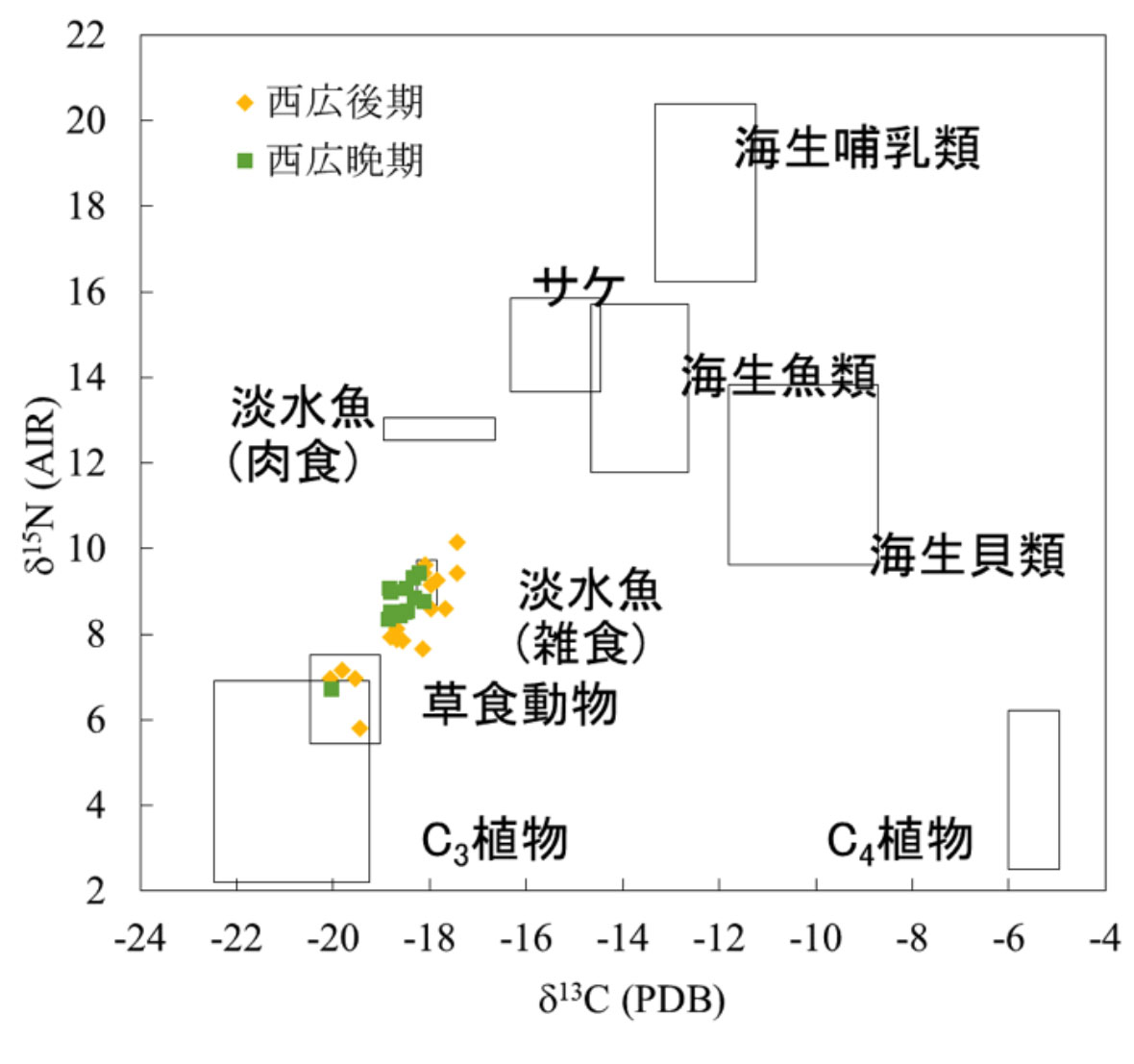

縄文時代後期から晩期の食生活を検討するために、千葉県市原市の西広貝塚から出土した人骨で分析を実施した。聖マリアンナ医科大学に保管されている資料から、晩期の貝層から出土した破片人骨25点、後期に属する7点の埋葬人骨、合計32点を分析に供した。そのうち2点から得られた有機物はC/N比がコラーゲンで期待される値から外れており、変性・汚染の影響が考えられたので、同位体の測定には用いなかった。残りの30点からは保存状態がよいコラーゲンが回収できたので、炭素・窒素同位体比と放射性炭素年代を測定した。年代測定の結果、埋葬人骨は考古学的に比定された後期という年代と整合的であったが、晩期の貝層から回収された散乱人骨には多くの後期人骨が含まれていることが分かった。放射性炭素年代では、海産物摂取による年代のずれ(海洋リザーバ効果)を補正する必要があるので、炭素安定同位体比を基準として補正した。さらに、大気中の放射性炭素年代の時代変化を考慮して、暦年代に構成した結果から、縄文晩期に相当する人骨が13点と、後期の人骨が17点であると推定された。

安定同位体比では、炭素・窒素同位体比が比較的高い群と、これらが低い群に2分された(図1)。前者はより海産物を多く摂取しており、後者は陸上の動植物が中心の食生活を有していたと推定される。興味深いことに、動物遺存体からは陸上での狩猟活動が活発になると推定されていた晩期において、後期とほぼ同様の食生活であったことが示された。関東地方の縄文晩期の食生活について、保存状態が良好なコラーゲンで示された同位体比の結果は本研究が初めてである。

藤田 尚

今年度は、古人骨の調査について、各方面に了解を得ることを主としており、多くの成果が上がっているわけではない。しかし、千葉県に限らず、いくつかの遺跡から土壌サンプルを提供してもらい、その中の寄生虫卵の同定作業に着手している。